Era tarde da noite e, como de costume, o feed me entregou uma daquelas postagens que ficam reverberando por dias. Um carrossel que falava sobre como a cultura pop salvou tantos corações LGBTQIA+. Como ela foi, e ainda é, mais do que entretenimento. É um abrigo, uma linguagem e, para muitos, uma forma de sobreviver.

E foi ali que minha memória voltou no tempo. Me vi, lá pelos meus 12 ou 13 anos, assistindo Glee. Entre músicas e coreografias, o que mais me emocionava eram as entrelinhas. Era o Kurt, com sua sensibilidade à flor da pele, era o casal Britanna (Brittany e Santana) que me ensinou que duas meninas podiam amar uma à outra e seguir cantando com o mundo girando ao redor. Aquilo, para mim, era como uma janela aberta num quarto escuro.

Naquela época, quando tudo ao nosso redor dizia “esconde isso”, “seja discreta”, “isso é coisa de viado”, “isso é coisa de sapatão”, as letras de Lady Gaga diziam “Baby, I was born this way”. Era como se, enfim, alguém enxergasse muitos que se sentem marginalizados pela sociedade pela sua escolha de quem amar e de quem ser.

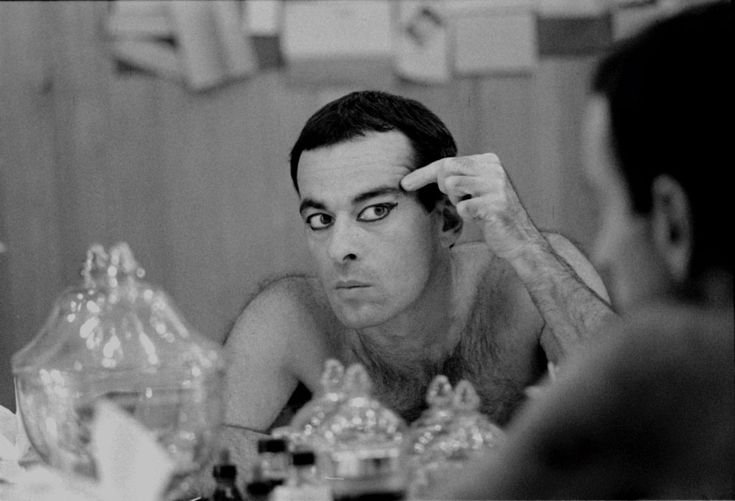

Mas não é só sobre Lady Gaga, é também sobre Ney Matogrosso cantando de peito aberto. É sobre Homem com H, um filme que resgata a força de alguém que sempre foi resistência, mesmo quando ninguém ousava ser. Ney já disse em entrevista que não carrega a bandeira LGBTQIA+, ele é a bandeira. E isso me arrepia, porque ele prova que amor é sobre liberdade, sobre coragem, sobre não se esconder.

A cultura pop foi me moldando quando muita coisa no mundo ainda dizia que eu não deveria ser quem eu era, e é por isso que ela precisa ser levada a sério. Porque representação salva.

Essa fala não é só minha, é de muitos estudos, como os do The Trevor Project, que mostram que jovens LGBTQIA+ têm mais do que o dobro de chances de considerar o suicídio do que jovens heteronormativos. Mas quando esses jovens têm acesso à representações positivas, na TV, na música, nas redes, nos livros, esse número cai significativamente.

Eu mesma escolhi falar disso academicamente, meu TCC foi sobre a representatividade de mulheres gordas nas redes sociais, e ali, nas leituras e análises, entendi ainda mais a urgência dessa conversa: quando uma criança, um adolescente, um adulto se vê representado, ele se sente possível. Ele se sente digno de existir, de ser feliz, e, por favor, entendam de uma vez: seu filho não vai “virar” gay porque viu dois homens de mãos dadas. Ele vai entender que o amor é plural. E que ele pode escolher quem amar. Pode escolher o que ser.

Os LGBTQIA+ sempre existiram, o que sempre existiu também foi a repressão, alimentada pelo machismo estrutural, pelas amarras familiares, por religiões que, tantas vezes, distorcem o que é o amor. É nesse cenário que a cultura pop se ergue como luz, como refúgio.

Hoje, quando alguém pergunta por que certos filmes, séries ou músicas significam tanto para mim, não é só sobre gostar. É sobre ter visto um casal como Britanna e pensado: “isso também pode ser amor”. É sobre ter ouvido Ney Matogrosso e entendido: “isso também é liberdade”. É sobre cantar Lady Gaga no quarto e sentir, nem que por dois minutos, que eu podia ser exatamente quem eu sou. A cultura pop me ensinou a não me odiar, principalmente a não odiar meu corpo, odiar quem eu era. E, mais do que isso, me ensinou que amar, o outro e a mim mesma, não era errado. Era necessário.